引火点の定義

引火点は、JIS規格で「引火源を試料蒸気に近づけたとき,試料蒸気がせん(閃)光を発して瞬間的に燃焼し,かつ,その炎が液面上を伝ぱ(播)する試料の最低温度」と定義されています。引火点は、主に石油化学や製造業、さらには倉庫管理や危険物取り扱いにおいても極めて重要な指標です。この記事では、引火点の定義に加えて、消防法やJIS製品規格の要求品質、産廃法との関連性、そして測定方法について解説します。

引火点の重要性

引火点が低い物質は、その取り扱いが非常に危険であるため、安全管理が必要不可欠です。消防法、JIS製品規格、産廃法などに引火点に記述があります。引火点の温度により適切な防火対策や消火設備の整備が必要となります。引火点が確認できる物質は「危険物」として扱われ、厳重な管理が求められます。

消防法との関連性

日本の消防法では、引火性のある液体を危険物第四類 引火性液体と規定しています。この法律は、事業者に対して引火性ある物質の取り扱いに関する規則を設けており、引火点測定はその遵守の一環です。また「危険物第4類 引火性液体」は特殊引火物、アルコール類、第一石油類~第四石油類(指定可燃物)、植動物油類に区分され、その区分の判断に引火点が必要となります。各区分に応じた指定数量に定められており、指定数量以上の危険物の貯蔵や取り扱いは、市町村等の許可を受けた施設で政令で定められた技術上の基準に則って行わなくてはなりません。

JIS製品規格との関連性

引火点は、JIS製品規格にも重要な指標とされています。灯油や軽油、重油など、多くの石油製品の要求品質として、引火点の測定が求められます。引火点は製品の安全性を左右するため、厳格な基準が設けられています。製品規格に従った引火点の測定と管理は、品質保証を強化し、安全性を高めるためにも重要です。

産廃法との関連性

産業廃棄物を扱う上でも、引火点の理解は欠かせません。産業廃棄物法に基づき、廃棄物の引火点を把握することは、廃棄物の適切な処理方法を決定する手助けとなります。引火性が高い廃棄物は、特に危険性が高く適切な処理が必要です。また廃油は、「引火点70℃未満」が特別管理産業廃棄物の判定基準とされています。廃棄物処理業者は、産廃法に基づいて正確に引火点を測定し、適切な処理方法を選択する必要があります。

引火点の測定方式は、タグ密閉式(JIS K 2265-1)、迅速平衡密閉式(セタ密閉式) (JIS K 2265-2)、ペンスキーマルテンス密閉式(JIS K 2265-3)、クリーブランド開放式(JIS K 2265-4)の4種類があります。対象のサンプルの引火点や各製品規格などによって、どの測定方式で引火点測定するかは指定されています。

また、引火点を測定する試験器には、手動試験器と自動試験器の2種類があります。手動試験器では、オペレーターが温度や時間などを監視しながら試験を行うため、属人化や結果の個人差が発生してしまう場合があります。一方、自動試験器は、温度制御や引火の判断を自動で行うため、どなたでも正確な引火点測定が可能です。

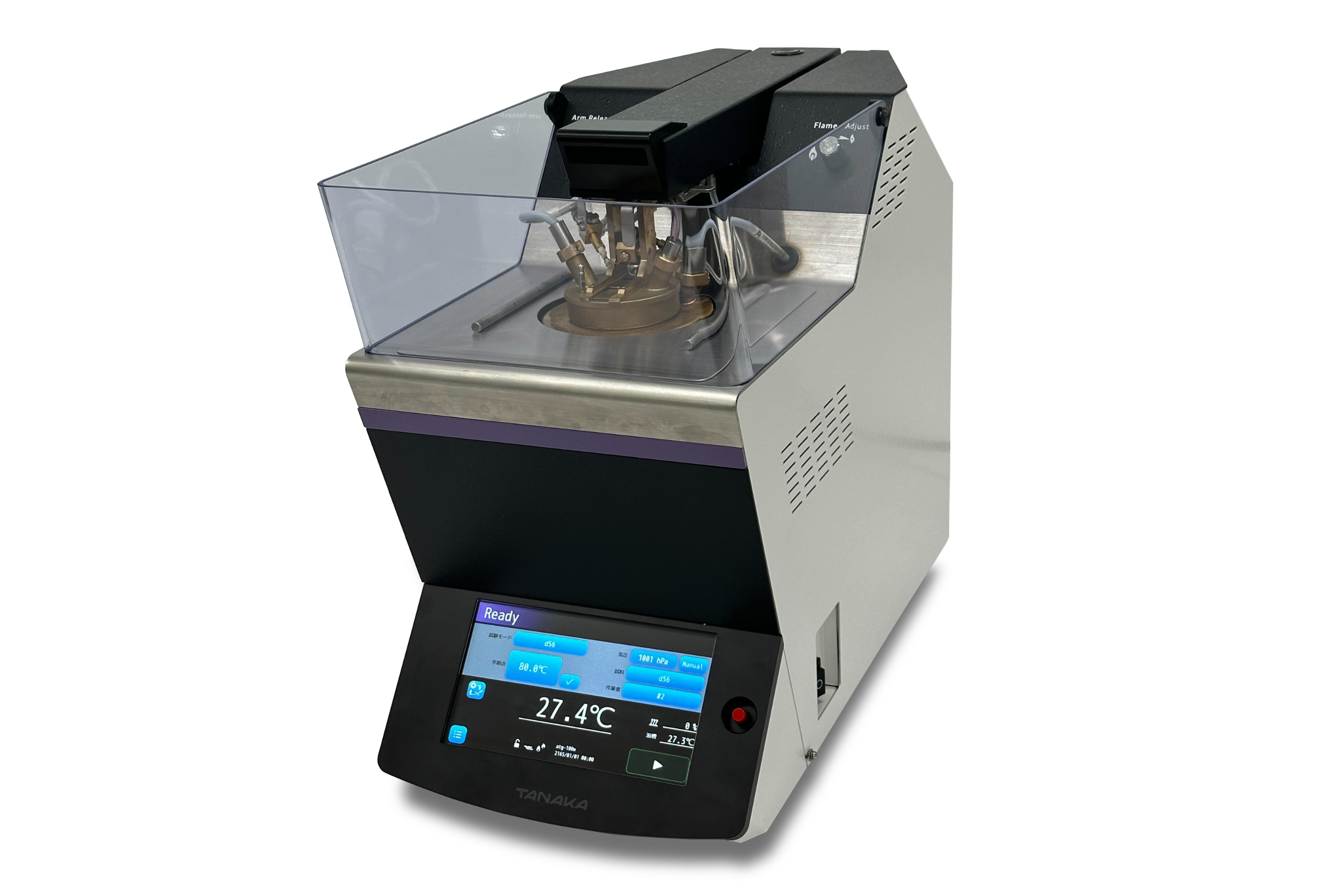

JISK2265-1に準拠した引火点試験器です。消防法や産廃法への対策として主に選定されます。危険物第4類の判断は、この引火点試験から開始するよう定められています。

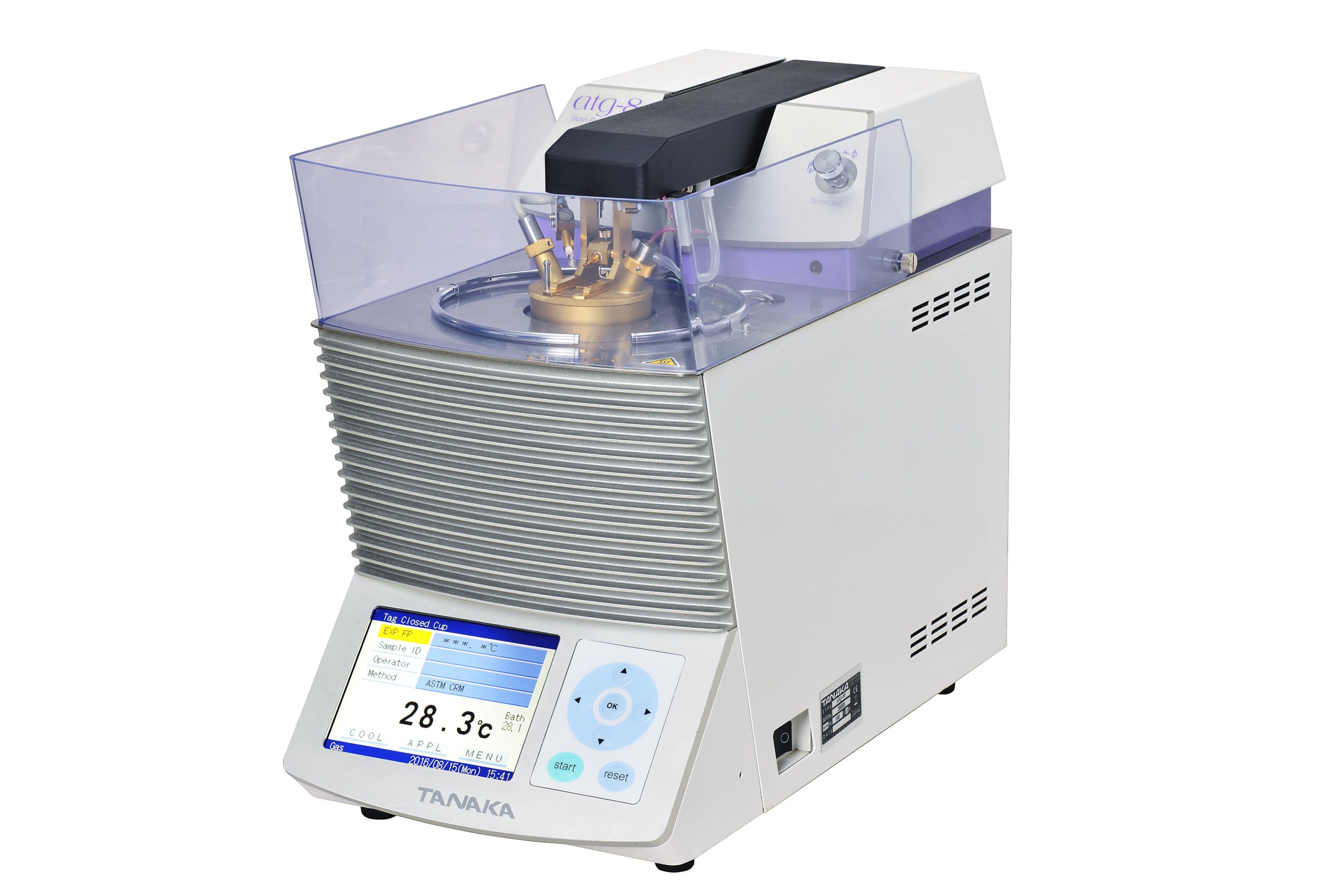

JISK2265-2に準拠した引火点試験器です。消防法や産廃法への対策として主に選定されます。粘性の高いサンプルや引火性固体の測定も可能です。

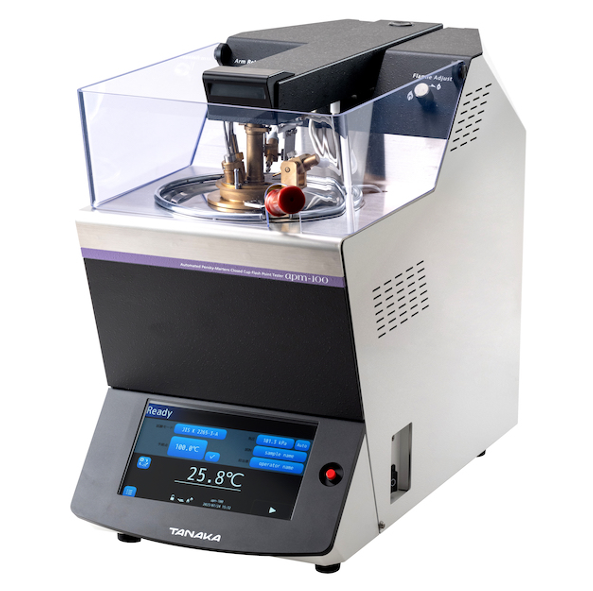

JISK2265-3に準拠した引火点試験器です。製品規格や産廃法への対策として主に選定されております。他の試験器とは違い、攪拌機能があることが特徴です。

JISK2265-4に準拠した引火点試験器です。消防法や製品規格への対策として主に選定されます。引火点が高いサンプルを測定することができます。

ASTM D6450及びASTM D7094に準拠した引火点試験器です。産廃法への対策や少量サンプルが必要な場合に主に選定されます。サンプルが少量かつ炎が外気にでないため安全性に優れています。

まとめ

引火点は、安全性や品質管理において極めて重要な指標です。消防法、製品規格の要求品質、産廃法などにおいて、引火点の把握と測定は必須条件となっています。正確な引火点の測定を行える試験器が安全管理や規制遵守の強化に役立ちます。

引火点試験に関するご質問や製品の具体的な情報については、田中科学機器製作株式会社にお気軽にお問い合わせください。