引火点とは?燃焼点・発火点との違い

「引火点」とは、可燃性の液体や固体が発する蒸気に火源(点火源)を近づけた際、一瞬だけ燃焼現象(閃炎)が起こり、かつ、その炎が液面上を伝ぱ(播)する試料の最低の温度を指します。この温度では燃焼は継続せず、あくまで瞬間的に火が付く点に留まります。

一方、「燃焼点」は引火点よりも高い温度で、いったん火が付いた可燃物が継続して5秒以上燃え続ける試料の最低温度です。引火点と発火点の中間に位置する概念であり、引火後に試料自体の温度が燃焼点を下回れば炎は消えますが、上回ればそのまま燃焼が持続します。

また「発火点」とは、外部からの火種が無くても自然に可燃物が発火する温度のことで、通常は引火点よりはるかに高い値になります。例えば灯油に常温で火を近づけても燃えないのは、灯油の引火点が室温より高いためです。

なお、同じ物質でも測定条件などにより引火点にはばらつきが発生致します。

消防法とJISにおける引火点の位置づけ

可燃性液体の引火点は、法律上の危険物分類や安全データシート(SDS)記載項目として極めて重要です。日本の消防法では、引火性液体を「危険物第4類」として分類し、その中で引火点に基づきさらに細かく区分しています。

危険物第4類に該当するか否かを判定する試験として、「引火点測定試験」が消防法施行令で指定されており、JIS K 2265-1タグ密閉式/ -4クリーブランド開放式及びASTM D3278セタ密閉式(迅速平衡密閉式)に準拠した試験器で引火点を測定することが求められます。

引火点試験の種類と測定原理

引火点を測定する方法には、大きく開放式(試料を大気中に開放した状態で加熱)と密閉式(試料を蓋で密閉した容器内で加熱)の2系統があります。JIS規格では4つの方法が定められており、それぞれ試験器の構造や適用範囲が異なります。本節では主要な試験法(クリーブランド開放式、タグ密閉式、セタ密閉式(迅速平衡密閉式)、ペンスキー・マルテンス密閉式、クリーブランド開放式の原理とについ解説します。またASTM規格のMCCCFP法の引火点試験についてもご説明します。

密閉式

タグ密閉式

ガソリンや有機溶剤など比較的引火点の低い試料に適した密閉式の試験法です。本法はJIS K 2265-1およびASTM D56に準拠し、-10℃~93℃程度の範囲で測定可能です。第4類及び指定可燃物判断フローチャートでは、まずこの試験法を測定し、その結果を元にどの引火点試験法が最適か判断します。

外部リンク:総務省消防庁 第4類及び指定可燃物判断フローチャート

https://www.fdma.go.jp/relocation/kasai_yobo/about_shiken_unpan/flow4rui.pdf

セタ密閉式(迅速平衡密閉式)

塗料や接着剤など粘性が高いサンプルや固体サンプルに適用され、JIS K 2265-2およびASTM D3278などに対応します。サンプル量が2~4mlと少量であることが特徴です。

ペンスキー・マルテンス密閉式

比較的粘度の高い試料や燃料油全般に広く使われる密閉式試験法です。タグ法と異なり試料カップ内に撹拌機構を備えており、加熱中は常に試料を攪拌することで温度分布の均一化を図ります。JIS K 2265-3、ISO 2719、 ASTM D93に準拠し、軽油・潤滑油・重油・BDF(バイオ燃料)など幅広い油種の試験法として採用されています。

MCCCFP法

超少量試料(1~4 mL)で短時間に引火点を測定できる近年登場した密閉式試験法です英文ではModified Continuously Closed Cup Flash Pointの略称MCCCFP法と呼ばれ、ASTM D7094などで規格化されています。試料を小さな試験カップに密閉し、所定の速度で加熱しながら高電圧のアーク放電を発生させます。試料蒸気に引火すると容器内の圧力が急上昇するため、その変化を検知して引火点とする仕組みです。

開放式

クリーブランド開放式

引火点が高い試料向けの開放式試験法です。石油製品ではおおむね79℃を超える潤滑油や重油などに適用され、JIS K 2265-4およびASTM D92などに対応します。開放系のため試料から発生した蒸気が拡散しやすく、同じ試料でも密閉法より測定される引火点は高めになる傾向があります。

引火点試験の手順

測定プロセス

ここでは代表例としてタグ密閉式の場合を説明します。

まず予期引火点(試料の引火点の予想値)を設定し、その温度より少なくとも11℃以上低い温度まで試料をあらかじめ冷却します。これは試料が最初から引火点近くの高温だと試験開始直後に引火してしまう可能性があるためです。冷却した試料を試料カップに規定量入れ、試験器にセットして加熱を開始します。密閉式では試料カップに蓋をして密閉した状態で昇温し、所定の温度に達したら自動または手動で蓋の孔を開けて試験炎をのぞかせます。一般に予期引火点より約5℃低い温度から試験炎の挿入を開始し、以降は規定の温度間隔ごとにこの点火操作を繰り返します。点火のタイミングでは攪拌を停止(ペンスキー法の場合)し、炎を近づけた2~3秒以内に「ポッ」と一瞬でも炎が発生すればそれが引火のサインです。試料量に余裕がある場合、通常は同じ手順で2回以上の試行を行い、結果の再現性を確認します。

結果の判定

測定中、もし規定の最高温度まで加熱しても一度も閃炎が起きなかった場合、その試料は「この方法では引火点が認められない」と判定します。例えば引火点が非常に高いか、そもそも可燃性の揮発分を持たない液体(水や高沸点の難燃液など)は試験中に引火しません。また以下のような異常事態が発生した場合も試験を中止し、「引火点測定不能」と判断します。

田中科学の試験器ラインナップと特長

atgシリーズ(タグ密閉式)

ガソリン・溶剤などの低引火点試料向けの自動試験器です。JIS K 2265-1(ASTM D56)に準拠したタグ密閉法を完全自動化しており、0℃~95℃程度の範囲で引火点を測定できます。従来は水浴槽で低温制御を行っていましたが、ATG-100W型では外付けの冷却循環装置により室温以下の試料でも安定して測定可能です。

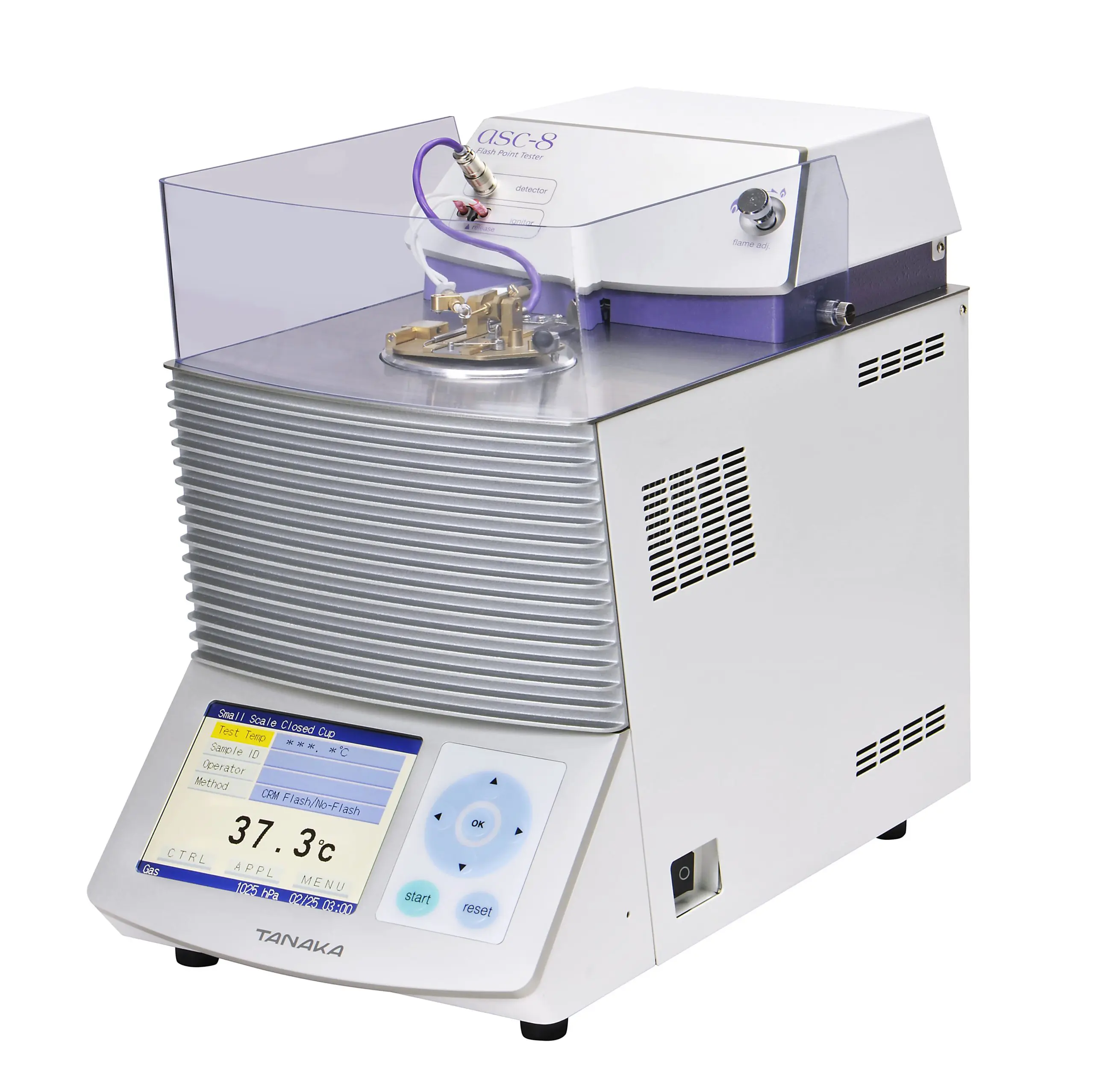

ascシリーズ(セタ密閉式(迅速平衡密閉式))

塗料、香料、接着剤、廃油など、広範囲な試料の引火点測定に対応する自動試験器です。消防法に定めるASTM D3278及びJIS K 2265-2などに準拠しております。冷却循環装置と接続無しで-20℃から測定可能な低温対応モデルと、常温~300℃まで測定可能な高温対応モデルがございます。また危険物第二類 可燃性固体の引火点測定にも使用できます。

acoシリーズ(クリーブランド開放式)

潤滑油など、引火点が高い液体(80℃以上)を対象とした開放式引火点・燃焼点自動試験器です。JIS K 2265-4(ISO 2592, ASTM D92)に準拠し、室温~400℃までの広い温度範囲に対応します。オープンカップ法は基本的に試験者が手動で試験炎を往復させる操作が必要でしたが、ACO-100ではステッピングモーター制御により自動で炎を規定速度で横切らせるため、再現性の高い測定が可能です。試験中は試料温度が上昇するとともに発火・燃焼の危険性も高まりますが、本器には火炎検知と連動した遮炎シャッターが搭載されており、万一試料が着火・炎上した場合には自動的にカップを覆って消火を補助します。

測定方法でよくある質問

「セタ密閉式」と「迅速平衡密閉式」は何が違うのですか?

セタ密閉式とは迅速平衡密閉法(JIS K 2265-2)のことで、少量試料で引火点を測定する方法です。元々イギリスのStanhope-Seta社が開発した小型試験器(商品名:Setaflash)が由来で、日本でも消防法の危険物判定試験に広く用いられています。セタ密閉式の和名が 迅速平衡式でございます。

引火点試験にはどのくらいの試料量が必要ですか?

以下の通り、試験法によって異なります。

クリーブランド開放式:約80ml

タグ密閉式:50ml

セタ密閉式(迅速平衡密閉式):2~4ml

ペンスキーマルテンス密閉式:約70ml

電熱コイル(電気)式とガス炎式で結果に違いはありますか?

基本的に結果に違いはございません。電熱コイルは劣化に赤熱が弱まる可能性があります。そのため、JIS規格には電熱コイル式で結果に疑義が生じた場合、ガス炎式に再度測定するよう記載されております。電熱コイル式のみで運用するには、電熱コイルの予備品の準備や定期的な確認が必要になります。

開放式と密閉式の結果に違いはありますか?

違いがあります。同じサンプルでも開放式の引火点は密閉式より高めに出る傾向があります。これは開放式では試料から出た可燃性の蒸気が大気中に逃げて薄まってしまうため、引火するまでにより高温が必要になるためです。密閉式では蒸気が容器内にこもる分、比較的低い温度から引火が生じます。この差は物質によりますが、おおよそ数℃~十数℃程度とされています。そのため法規で指定される試験法が開放式か密閉式かによって基準値も異なる場合があります。

まとめ

引火点は危険物の取り扱いや製品の安全性に直結する重要な物性値であり、技術者にとって正確な理解と測定が求められます。引火点測定の機器導入についてご不明な点がございましたら、是非お気軽に田中科学機器製作までお問い合わせください。同社ではお客様の試料・用途に応じた最適な試験方法の提案から、製品デモや資料提供、アフターサポートまで充実したサービスを提供しています。安全で信頼性の高い引火点試験の実現に向けて、専門メーカーの知見を是非お役立てください。